Was aber kann die Schule tun? Die Ordinariatsrätin Dr. Magalena Seeliger schreibt in ihrem Brief an die Religionslehrer: "Liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, ich danke Ihnen, dass Sie nicht nur in diesen Tagen Ihren Schülerinnen und Schülern nachgehen,mit ihnen reden, ihnen zuhören und sie begleiten."

Hinweise, Tipps, Kommentare zu allen möglichen Themen rund um Schule, Unterricht, Gesellschaft und darüber hinaus. Bitte keine anonymen Kommentare, damit jeder kommentieren kann! Danke.

Dienstag, März 17, 2009

Winnenden und was wir daraus lernen können

Was aber kann die Schule tun? Die Ordinariatsrätin Dr. Magalena Seeliger schreibt in ihrem Brief an die Religionslehrer: "Liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, ich danke Ihnen, dass Sie nicht nur in diesen Tagen Ihren Schülerinnen und Schülern nachgehen,mit ihnen reden, ihnen zuhören und sie begleiten."

Dienstag, März 03, 2009

Neue Medien: Lernen mit Web 2.0

Dienstag, Februar 24, 2009

SEM: Das Mahl: Einführung ins Thema

Zur Sprache kommen dabei sowohl die geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie die Geschichtswissenschaft - Überlegungen zur Geschichtes des Essens,. Tischsitten etc. (vgl hierzu die Ausführungen von Nan Mellinger in ihrem Buch "Fleisch. Ursprung und Wandel einer Lust", Frankfurt 2000) -, Religionswissenschaften - Opfermahl, Göttermahl, Abendmahl etc. - als auch die Naturwissenschaften, allen voran die Neurobiologie, die sich u.a mit den Auswirkungen des Essen auf unser Gehirn beschäftig (siehe die Studien von Tamas Horvath).

Literarische Annäherungen (vgl. Franz Kafka's Der Hungerkünstler) oder Aspekte des kulinarischen Kinos (siehe Berlinale 2009.) bieten vielfältige und interessante Aspekte dieses umfangreichen Themas. [mehr....]. Als der Film zum Thema bietet sich sicherlich umstrittene französische Film Das Große Fressen an.

Nicht zuletzt spielt auch der Kannibalismus, und besonders der Vampirismus in diesem komplexen Thema ein wichtige Rolle. Viele neue Bucherscheinungen, allen voran die Bücher von Stephanie Meyers und der Erfolg des Films "Twilight - Biss zum Morgengrauen" spiegeln dies wieder.

SEM: Das Mahl: Forschungsfragmente 01

2. Hunger: Zum Thema "Warum essen wir? Warum nicht?" gibt uns Horvath eine Erklärung. Seiner Ansicht nach fördere Hunger die Lernfähigkeit. Der Schlüssel dazu liege im Hormon "Ghrelin". [mehr....]

Donnerstag, November 06, 2008

An important Moment in History - Obama is the 44th President

More coverage of this historical Tuesday here...

Donnerstag, Oktober 30, 2008

Doc's Newsletter No 2

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind schon wieder rum. Die ersten Herausforderungen standen an, die ersten Schlacht wurden geschlagen. Und vielleicht gab es ja schon den ein oder anderen Sieg in der Schlacht. Ich hoffe jedenfalls, das Schuljahr hat bei Euch allen so begonnen, wie Ihr Euch das vorgestellt habt und Ihr im Sinne des obigen Zitates da Schuljahr bisher so erlebt habt. Dieses Buch möchte ich Euch wärmstens empfehlen, vor allem natürlich den Seminarkurslern, da es so was wie das Basiswerk unseres Seminarkurse werden könnten. Es enthält sogar ein Kapitel über meine Lieblingsserie Star Trek mit dem Titel: Mir Spock liebt. Was sind Gefühle? (vgl. ebd. 74-84)

Bei mir waren die letzen Wochen zwar etwas hektisch, aber insgesamt nicht uninteressant. Zum einen lag das in dem beiden Reisen nach Thüringen und Sachsen mit Abstechern auf der Wartburg bei nach Eisenach, Weimar und natürlich die Fahrt mit den Seminarkurses nach Dresde, zum andern am alltäglich Wahnsinn in der Schule. Aber das kennt ihr ja. Dresden besuchte ich das erste Mal im Jahr 1991, also kurz nach der Wende. Beindruckt hat mich damals die Ruine der Frauenkirche, die ja jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlt. Umso weniger kann ich verstehen, dass sich viele Leute im Osten nach den alten Zeiten sehnen. Lest mal hierzu das spannende Dossier „Land ohne Gedächtnis“ in der ZEIT-Online von Stephan Lebert ( ). Was wissen junge Menschen noch von der Zeit vor der Wende. Viele Menschen wollten einfach nicht (mehr) wahrhaben, dass die DDR eine Diktatur war.

Apropos Gedächtnis. Wer sind wir eigentlich? Und was wissen wir über uns? Was macht uns glücklich, und warum? Das ist nicht nur eine Frage nach der Selbsterkenntnis, also die Frage nach dem ICH, dem Bewusstsein usw.. Es ist auch die Frage nach den Wurzeln unseres Volkes. Das ZDF – vielfach gescholten wegen Niveaulosigkeit (siehe unten) – startete am Sonntag eine grandiose Geschichtsreihe - Die Deutschen. Diese Sendungen solltet Ihr Euch ansehen.. Das ist spannender Geschichtsunterricht, der bildet.

Apropos Bildung. Vielleicht habt ihr ja den Skandal miterlebt bei der Verleihung des Fernsehpreises, als Marcel Reich-Ranicki den Preis nicht annahm und eine Debatte um Qualität des Fernsehen anstieß.

Dazu schrieb Christoph Amend: "Marcel Reich-Ranickis Auftritt bei der Fernsehpreis-Gala hat gezeigt, was dem Medium fehlt: Spontaneität, Esprit und Haltung ." Christof Siemens urteilt in der selben Ausgabe: "Die TV-Grabbelkiste ist eine Schule des Sehens. Von Dieter Bohlen lernt man darin genauso viel wie von Marcel Reich-Ranicki." Kurz gesagt, ich finde Reich-Ranicki hat Recht. Wie eine Sendung wie "Deutschland sucht den Superstar" einen Preis bekommt, kann wohl nur an der Quote liegen. Abgesehen von ein paar qualitativ guten Programmen, die leider immer viel zu spät kommen, bekommt das deutsche Publikum, was es verdient. Aber vielleicht sollten die Machen von Big Brother sich wirklich mal die Mühe machen und George Orwell's Nineten Eigthy Four noch mal lesen. Und die Diskussion um Elke Heidenreichs Sendung "Lesen" sagt ja alles. Hab deshalb auch gerade den Film Free Rainer wieder angeschaut. Der ist aktueller den je. Ein Film gegen Trash-TV.

Momentan beschäftigt die Welt neben der globalen Finanzkrise die Frage, wer der nächste amerikanische Präsident werden wird. Nächste Woche wird gewählt. Und vermutlich wird es Barak Obama werden. Dazu habe ich einen Artikel des irischen Schriftstellers Colm Toibin "Wir alle haben diesen Zorn". Er vergleicht Barak Obama mit einem der bedeutendsten afro-amerikanischen Schriftsteller James Baldwin, der mit seinem Roman "Go Tell It On The Mountain" berühmt wurde. Eines meiner Lieblingsbücher ist für mich sein Drama "Blues for Mr Charlie" aus den Sechzigern, in der er der Frage nach geht, ob Amerika den Schwarzen die Annerkennung und Würde zuerkennt, die Ihnen zusteht, kulminiert in der Antwort des schwarzen Predigers Meridian, dessen Sohn von einem Weißer ermordet wurde, weil er ihn angeblich beleidigt hat. „You know, for us, it all began with the Bible and the gun. Maybe it will end with Bidle and the gun. " Nun scheint es 40 Jahre nach der Ermordung Martin Luther Kings einen Präesidenten zu geben, der eine andere Hautfarbe hat, was Hollywood übrigens schon lange thematisiert hat, wenn man z.B an die Staffeln 24 und den schwarzen Präsidenten David Palmer ) denkt. Übrigens hat auch Morgan Freeman bereits den Präsidenten gespielt. Weitere Links dazu: Amerika's Präsidenten im Spuiegel Hollywoods; Das Weiße Haus taugt auch als Studio.

Zum Schluss noch eine Geschichte aus Paul Watzlawikss „Anleitung zum Unglücklichsein“ (1996, 37f).

Die Geschichte mit dem Hammer: "Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. — Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an: »Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel !«

Donnerstag, Oktober 23, 2008

Leistung lohnt sich! - Ja, warum auch nicht!

Dem kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur zustimmen. Die Gründe dafür sieht sie u.a. in einem Bildungsbegriff aus der Tradition des 19. Jahrhunderts, der Bildung als zwecksfrei definiere, quasi als "Abgrenzung zur ökonomischen Massenproduktion". Dieser anti-ökonomische Reflex des Bildungsbürgertums befördere die Selektivität unserer Schulen erheblich, schreibt sie weiter. Insbesondere die Auffassung Bildung dürfe keinen Verwertungsinteressen unterworfen werden, habe sich zu lange gehalten. Und was habe man dagegen, dass man, wie die OECD-Studie es tue, zu überlegen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten ein Schüler im späteren Leben haben muss. Aber wer danach frage, wie man in der Welt zurechtzukomme, mache "sich immer schon ökonomischen Nützlichkeitsdenkens schuldig."

Mit Günter Biemer plädiere ich jedoch für einen Bildunsgbegriff der "geistlichen Weite" (vgl. Biemer, Bearbeite Granit mit dem Rasiemesser...., 1988, 175). Bildung hat einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung eines Menschen, und trägt demnach diesen Selbstzweck in sich. Schon der amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey bemängelte, dass, wenn eine Schule nur als Vorbereitung für eine mehr oder weniger ferne Zukunft gesehen werde, diese nicht wahrhaft bildend sei. Bildung scheitere, so Dewey, wenn "....it conceives the school largely as a place where certain information are given, where lessons are to be learned, or where habits are to be formed. The value of these is conceived as lying largely in the remote future; the child must do things for the sake of something else he is to do...As a result they do not become a part of the life experience of the child and so are not truly educative." (zitiert in: The Philosophy of John Dewey, ed. by John J. McDermott, Chicago, 1981, 445f)

Der große Theologe John Henry Newman plädierte bereist in seiner "The Idea of a University" für die Bildung als Selbstzweck, weil: "such is the constitution of the human mind, that any kind of knowledge, if it be really such, is its own reward"(John Henry Newman, The Idea of University, Notre Dame 1960, 77). Newman spricht zwar von der Aufgage einer Universität, wenn er Bildung als einen Prozess versteht, der den Menschen mit dem gesamten Umkreis des Wissens in Verbindung bringe (vgl. ebd, 175). "Eine Verfassung dess Geistes wird geformt, die das ganze Leben hindurch anhält: Freiheit, Unvoreingenommenheit, Gelassenheit; Maßhalten und Weisheit seien ihre charakteristischen Merkmale", schreibt Newman (zit. in: ebd. 197.) Genau darin unterscheide sich Bildung von Lehr-Unterrichts- und Forschungsstätten, "denen es mehr um Ausbildung vestimmter Fähigkeiten als um universale Bildung gehe." (Ebd. 175)

Doch dies trifft eben auch auf die Schule zu, die ja junge Menschen zur Studierfähigkeit (aus-) bilden soll. Gerade in der aktuellen Bildungsdebatte kann man immer wieder diese Elemente finden, wie der Artikel von Sybille Volkholz beweißt. Ausgerechnet die Bundesbildungsministerin Annette Schavan wandte sich sich in einem Podiumsgespräch auf der Didakta 2008 in Stuttgart entschieden gegen eine Ökonomisierung von Bildung. Kompetenzen und Fähigkeiten sind wichtig um im späteren Leben - auch in der Berusfwelt - bestehen zu können. Aber das Ziel muss letztlich immer der Mensch und sein Interesse an der Entfaltung seiner Persönlichkeit sein. Bildung darf sich eben nicht an den wirtschaftlichen Interessen orientieren.

Dass diesem "Selbstzweck zur geistigen Weite" die Leistung nicht im Wege steht, das Schüler gefordert und gefördert werden müssen, versteht sich meines Erachtens von selbst, aber eben um der Persönlichkeit willen, und nicht aufgrund eines wie auch immer erhofften oder ersehnten Erfolgs in den Augen der Gesellschaft. Schule darf sich nicht als Erfüllungsgehilfe gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen verstehen, sondern steht einzig und allein im Dienst am Menschen.

Dienstag, Oktober 21, 2008

The American Dream still goes on.......

Michael Nauman doubts (cf. "Der amerikanische Traum" in: Die ZEIT (Nr. 41, 1. Okt.2008, 49f), that the United States and the promise of freedom, individual rights and the pursuit of happiness will be destroyed by the eight years under George Bush and by the current financial crisis . This dreams still exists in at least six different varieties, the oldest being written in the very document which declares America's independence asn well as in the Constitution from 1793.

The second dream , he continues, lays virtually behind the natural borders of the first frontier - the West which promised a new adventure of freedom and individual happiness, a dream which was voiced and symbolized by John Gast's painting Manifest Destiny. Within some 100 years thousand of settlers conquered and tamed this vast continent and thus laid the foundation of the modern political, economic and technological superpower. The West proved t be second challenge for a young and strong nation, whose people thought - and still think - that everything is possible. It is the area where America can regenerate and rejuvenate itself again and again as that famous hero Natty Bumppo in James Fenimore Cooper's Leatherstocking tales, although the price was paid by the genocide of Native Americans and African Slaves.

The third aspect of this dreams lies in the promise of unlimited opportunities where everyone can become rich, a governor or even get into the White House. "Emanzipatorische Träume der Selbstverwirklichung konnten in den USA schneller Wirklichkeit werden als anderswo. Je weiter weg von den kulturellen, aus Europa mitgeschleppten Bindungen der Ostküste, umso besser. Kaliforniens Lebensstil, California Dreaming in den Worten der Mamas and the Papas, der kultivierte Jacuzzi-Hedonismus, die Religionsfreiheit im Supermarkt der Sekten und alternative Lebensstile, homosexuelle Emanzipation, Scheidungen à la carte und Massenmobilität (»Der typische Kalifornier ist ein zweitüriger Chevrolet«, so ein Spötter in den fünfziger Jahren): Dies alles kulminierte in den sechziger Jahren in der kurzlebigen messianischen Hippie-Euphorie – und endete schließlich um die Jahrtausendwende in einem politischen Katzenjammer, in der Blüte eines neuen kalifornischen Erwerbszweigs, dem privaten Betrieb von Zuchthäusern." (Ebd. 50)

Dream No 4 and 5 seem to have been destroyed or have become nightmare - from America's defeat in Vietnam to Bush's war in Iraque and the small happy dream of evey citizen owning his own house.

The last probably the most important dream is the belief of leading politician and intellectuals, so Michael Nauman, in the power of regeneration in the spirit of those people who once framed the Constitution. "Und wer wollte leugnen, dass diese erstaunliche Fähigkeit das gelöste Rätsel des amerikanischen Traumes ist?" (Ebd. 50 ). As Al Gore once stated druing his campaign fpr presidency: What makes America strong is the belief in its values dan tradtitions.

Samstag, September 27, 2008

"Der Baader-Meinhof-Komplex" kommt in die Kinos

Während der Spiegel auf dem Titelblatt der gedruckten Ausgabe von der Zerstörung des Mythos RAF spricht, sind andere Blätter eher kritisch, was die Entmythologisierung der RAF angeht. So bezeichnet Michael Althen in seiner Filmkritik im Feuilleton der FAZ (Nr. 224 v. 24. September 2008, S. 33) den Film als Politporno. Er bestehe "....nur aus Höhepunkten - der Rest ist Hummersuppe. Er verhält sich zu einem komplexeren Film wie ein Porno zum Liebesfilm. Wo der eine weiß, wie kompliziert die Dinge liegen, kennt er nur Eskalation. Das ist das Gegenteil von Haltung. Und deswegen sieht der Film die Terroristen am Ende eben doch so, wie sie nie waren."

Auch der frühere Innenminister Gerhard Baum weist daruf hin, dass der Film keine neue Erkenntnisse vermittle. Darüber hinaus warnt er: "Der nichtinformierte Besucher könnte das Kino mit der irrigen Ansicht verlassen, er habe nun die Geschichte des deutschen Terrorismus gesehen. Wichtige Zeitumstände bleiben leider ausgeblendet..." [Baum 2008, Es war kein Krieg, in. Die Zeit Nr. 39 - 18.09.08, 50). Der Film sei "gut gemacht", werde die Debatte sicherlich um die RAF neu entfachen, jedoch nicht verändern. [Vgl. ebd. 49]. Dennoch zeigt er sich von der Realtitäsnähe, mit der in beklemmenden Szenen die Taten nachgespielt werden. Es ist kein Dokumentarfilm im eigentlichen Sinne, aber ein von realen Ereignissen geprägter Film. Wir sind unmittelbar dabei, wenn auf Ohnesorg, Dutschke, Buback, Ponto und andere geschossen wird. Wir werden zu Zeugen der Zwangsernährung von Holger Meins, der trostlosen Situation der Täter in der isolierten Einzelhaft oder der kommunenartigen Gemeinschaft in Stammheim. Der ganze Film besteht aus Szenen, die mich Ereignisse aus nächster Nähe nacherleben lassen, um die ich zwar wusste, die ich aber nie gesehen hatte. Die Fantasie wird lebendig: Wir haben damals die Tatorte gesehen, aber nicht die Ausführung der Taten, deren Brutalität uns so tief getroffen hat. [vgl. eb.d 49]

Gestern habe ich mir den Film dann selbst angesehen und ich muss sagen, ich war beeindruckt, auch von der schauspielerischen Leistung. Anfangs konnte ich jedenfalls die Wut nachvollziehen. Die Studentenrevolte hatte ja durchaus auch berechtigte Wurzeln. Er erinnerte mich an den Film "Ich bin ein Elefant, Madame" von Peter Zadek, den ich damals aus 15jähriger Schüler auf einem SMV-Filmnachmittag sah. Erst später las ich die Romanvorlage von Thomas Valentin, Die Unberatenen". Der immer wieder zitierte Satz von Brigitte Mohnhaupt am Ende des zur Entmythologiserung des RAF Hört auf sie zu sehen, wie sie nicht waren" war für mich stimmig. Ich konnte das Abgleiten in der Terrorismus, vor allem von Ulrike Meinhof nicht nachvollziehen. Sie sind überdrehte und hysterische Irregeleitete, denen es nur noch ums Töten ging. ICh erinnere mich an den Morgen, als ich erfuhr, dass Baader, Ensslin und Raspe sich umgebracht haben, an eine große Erleichterung.

Was der Film allerdings nicht konsequent erzählt ist die zunehmende Panik des Staates, der unter der Bedrohung Grundrechte beschädigte. " Es wäre gut gewesen", sagt Baum, "wenn der Film auch den im Ausnahmezustand der Angst ins Wanken geratenen Rechtsstaat thematisiert hätte." [ebd. 50]Dieses Thema wurde meines Erachtens besser in "Stammheim" (1985) verfilmt.

Dennoch muss man den Film gesehen haben, zeigt er doch, wenn auch bruchstückhaft, wichtige Ereignisse in der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik. Ob jüngere Leute diesen Film, jenseits des Actionspektakels, verstehen, bleibt abzuwarten. Wir sollten gesprächsbereit sein.

Dokumentation über die Baader-Meinhof Gruppe

Samstag, September 20, 2008

Rundbrief Nr 1 - Zum Schuljahresbeginn

Tipp 1: Im Wilhelma-Theater in Stuttgart wird ab dem 10. Oktober "Wie es Euch gefällt" von William Shakespeare gespielt. Vielleicht können wir ja gemeinsam eine Aufführung besuchen.

Tipp2: Wer den Film noch nicht gesehen hat, muss ihn unbedingt sehen - The Dark Knight.

Zum Schluss noch eine kleine Geschichte zum Thema Glück, die ich heute zufällig gefunden habe. Sie betrifft nicht nur die Seminarkursteilnehmer. "Es waren einmal zwei Schüler, die hatten es satt, in die Schule zu gehen. In einem alten Buch hatten sie gelesen, am Ende, der Welt gäbe es einen Ort, wo man das Glück, das große Glück finden würde. Es wäre nämlich der Ort, an dem sich Himmel und Erde berührten. Sie beschlossen, sich auf den langen Weg zu machen und nicht umzukehren, bis sie diesen Ort gefunden hätten. So durchwanderten sie die Welt, bestanden unzählige Gefahren und immer wieder begegneten ihnen Leute, die sie von ihrem Weg abbringen wollten. Oft waren sie dabei, umzukehren und auf-zugeben. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur anzuklopfen - dann sei man am Ort des großen Glücks. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür. Mit zitterndem Herzen sahen sie, wie sie sich öffnete. Und als sie eintraten, standen sie an dem Ort, von dem sie losgezogen waren - in ihrem Klassenzimmer. Da begriffen sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, der Ort, wo man glücklich wird, befindet sich an der Stelle, die Gott uns jetzt und heute zugewiesen hat." (aus dem Mitteilungsblatt Ebersbach) Ich wünsche Euch allen eine guten Start, viel Erfolg und die Fähigkeit Schwierigkeiten und Niederlagen als Herausforderung zum persönlichen Wachstum zu sehen. Und natürlich....... Ich freue mich auf Euch. Herzliche Grüße, Euer Christoph Grießhaber P.S. Vielleicht schaut Ihr Euch mal unser Glücksblog an.

Freitag, Juli 25, 2008

Barak Obama in Berlin

Here is his speech. [more....]. More articles and background information oabout the US Election 2008 on Spiegel online international edition.

Sonntag, Mai 25, 2008

Mit Filmen fürs Leben lernen

Freitag, Mai 23, 2008

Indiana Jones und die Suche nach Religion

Lang erwartet und doch durchgefallen? Der Film von Stephen Spielberg und Georg Lucas wurde mit viel Vorschusslorbeeren bedacht, konnte aber am Ende nicht überzeugen, wenn man der Kritik glauben darf. Auch das Publikum reagierte anscheinend verhalten. [Mehr auf FAZ.net......] So urteilt Martin Wolf im Spiegel-online vom 18. Mai 2008 : " Nimm den Hut, Indiana Jones!" und schliesst: "Indiana Jones jedoch, und das ist die gute Nachricht, findet schließlich seinen Frieden: Er heiratet und führt seine Braut aus der Kirche. In der allerletzten Einstellung nimmt er, im Wortsinn, seinen Hut. Danke, Indy, es reicht!" Und Verena Lueken urteilt über den Film in der FAZ-Online: "Den extremen Erwartungen könnte nur ein Meisterwerk entsprechen, und das ist der „Kristallschädel“ nicht. Aber dennoch: " [...] der Film macht von Anfang an sehr viel Spaß in seiner ein wenig gestrigen Anmutung, mit seinen sorgfältig gebauten Retrosets, seiner Selbstironie und den Zitaten aus den vorangegangenen drei Episoden, in denen Indiana Jones auf der Suche nach prähistorischen Objekten seine Abenteuer bestand. Indiana Jones - so wie ihn sich jeder echte Sohn wünscht."

Vielleicht ist der Film altmodisch, weil er weitgehend auf Computeranimation verzichtet und Harriosn Ford viele Stunts auch selber macht, wie er in einem Interview gestanden hat. Dennoch wird, wie in den drei Vorgängerfilmen auch hier die religiöse Suche nach Identität sichtbar. Wie die Vorgänger ist auch dieser Film ein druchaus religiöser. Religionen spielten immer eine Rolle, wie Georg Sesslen bemerkt: ".... wie seinen Papa, so sucht Indiana Jones offensichtlich auch eine religiöse Identität, die er nicht in einer Idee oder einem Glauben, sondern in einem »mächtigen Ding« vermutet, das Jüdische (im ersten Film: Raiders of the Lost Ark), das Hinduistische (im zweiten Film: Indiana Jones and the Temple of Doom), das Christliche (im dritten: Indiana Jones and the Last Crusade), nun im vierten Film der Serie (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) eine Mayalegende oder esoterische Mystifikation. Auf jeden Fall geht es wieder um nichts weniger, als herauszufinden, wo die Menschen herkommen, ob aus der Macht der Götter oder aus dem Urschlamm der Geschichte. Vielleicht treibt sich Indiana Jones im Grenzgebiet zwischen Familienroman und Kosmologie herum, weil er genau das nicht herausgefunden hat. " Die Aufgabe diesmal: "Vater werden und doch Kind bleiben". (vgl. Seesslen, Die Rückkehr der alten Männer, in DIE ZEIT Nr. 21, 15. Mai 2008, 52. Damit folgt auch der vierte Streifen dem Monomythos der Heldenreise, wie ihn der Mythenforscher Joseph Campbell in seinem Buch "Der Heros in tausend Gestalten" bschrieben hat. Und Seesslen schreibt, dass der Film immer wieder wieder neu am Schnittpunkt zweier mythopoetischer Systeme - dem Spieberg- und dem Lucas-System - entstehe: "Das Spielberg-System ist liberal, humanistisch, familiär und neurotisch. Das Lucas-System hingegen alttestamentarisch, heroisch, imperial und paranoisch. Dass beide Systeme nicht vollständig ineinander aufgehen, macht vielleicht das Reizvolle der Figur aus. Beide Erzählsysteme aber, auch das muss man sagen, nähern sich ihrem Ende. Sie sind auf mehr oder weniger entspannte Weise auserzählt, sie wurden mehr oder weniger selbstironisch aufgelöst."

Besonders gefällt mir der Schlusssatz von des SWR3-Kinotipps, dass der Film sich nahtlos an die Reihe einfüge: Spielberg und Lucas haben nichts modernisiert und alles so altmodisch gelassen wie es war. Das ganze ist einfach nur ein herrlicher Abenteuerfilm. Prall, bunt, laut und actionreich. Absolut naiv, unlogisch und kindisch. Und genau deshalb macht er so Spaß..." Seien wird gespannt. [siehe auch die Photostrecke Abenteuer Mit Hut und Schlangenphobie]

Donnerstag, Mai 22, 2008

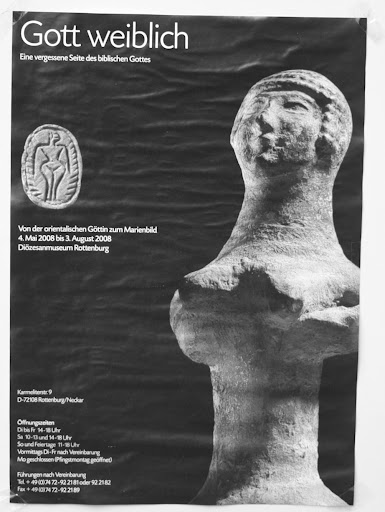

"Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich Euch." (Jes 66, 13) Über die weiblich-mütterliche Seite Gottes

Die Rede von Gott im Alten und Neuen Testament ist immer noch stark geprägt von einem männlich-väterlichen Verständnis und damir eben einer patriarchalischen Orientierung verhaftet. Über 6800 mal wird Gott als "Herr; Seigner, Lord" usw. übersetzt (vgl. Othmar Keel, 2008, 8) Es wird vom "Gott der Väter" gesprochen. Auch Jesus bezeichnet Gott als seinen Vater. Wenn aber Gott Mann und Frau als sein "Ebenbild" geschaffen hat (vgl. Gen1, 27), wenn Mann und Frau "gemeinsam den Menschen abgeben, kann auch das Göttliche nur aus einer polaren Einheit von Männlichem und Weiblichem bestehen." (Christa Mulack, 1989, 9). Und Mulack fährt fort, "...dass es genauso legitim und selbstverständlich sein muß, von der Gottheit als Mutter, Tochter und Heiliger Geist zu reden." (ebd. 17) Der Gott des AT besitzt nicht nur männlich-väterliche Züge, sondern kann auch wie eine Mutter sein (vgl. Jes 66. 13) Vor allem die Weisheit (griech. Sophia; vgl. Sophie Neveu in Der Da Vince Code) ist weiblich und durchwaltet "voll Güte das All." (Weis 8, 1). Sie ist nach Aschera die zweite weibliche Partnerin Jahwes (vgl. Otthmar Keel, 2008, 15. Vermutlich wurde sie noch als Baumgöttin im Tempel Salomons verehrt, bevor die Weisheit sie ersetzte (vgl. ebd. 15; 36). Sie ist das Prinzip der Schöpfung (vgl. Othmar Keel, 2008, 16) Für die feministische Theologin Elizabeth A. Johnson ist es der GEIST=SIE, wie sie das weibliche Prinzip Gottes nennt, welcher aus Wüste einen Garten macht (vgl. Jes 32, 15; vgl. Johnson, 1994, 188). Sie schreibt: "Der GEIST=SIE ist mehr als das klischeehafte, partriarchale Weibliche; sie ist .....ein Verstandeswesen, unendlich hinsichtlich der Krfat, unbemessen hinsichtlich Größe, mit Zeiten und Ewigkeiten nicht zu messen, mit seinern Gütern freigiebig (Basilea von Caesarea). Wenn mit Geist-Sophia vor Augen der Frauen als imago Dei gesehen werden, kommt Möglichkeit für die Integrität von Frauen jenseits der Dichotomisierung ins Blickfeld. (ebd. 207). Elizabeth Johnson sieht diesen GEIST=SIE im besonderem Maß wirken in Jesus Christus und bezeichnet ihn als Jesus-Sophia (vgl. ebd Kap. 8, S. 209ff; .)

Die Rede von Gott im Alten und Neuen Testament ist immer noch stark geprägt von einem männlich-väterlichen Verständnis und damir eben einer patriarchalischen Orientierung verhaftet. Über 6800 mal wird Gott als "Herr; Seigner, Lord" usw. übersetzt (vgl. Othmar Keel, 2008, 8) Es wird vom "Gott der Väter" gesprochen. Auch Jesus bezeichnet Gott als seinen Vater. Wenn aber Gott Mann und Frau als sein "Ebenbild" geschaffen hat (vgl. Gen1, 27), wenn Mann und Frau "gemeinsam den Menschen abgeben, kann auch das Göttliche nur aus einer polaren Einheit von Männlichem und Weiblichem bestehen." (Christa Mulack, 1989, 9). Und Mulack fährt fort, "...dass es genauso legitim und selbstverständlich sein muß, von der Gottheit als Mutter, Tochter und Heiliger Geist zu reden." (ebd. 17) Der Gott des AT besitzt nicht nur männlich-väterliche Züge, sondern kann auch wie eine Mutter sein (vgl. Jes 66. 13) Vor allem die Weisheit (griech. Sophia; vgl. Sophie Neveu in Der Da Vince Code) ist weiblich und durchwaltet "voll Güte das All." (Weis 8, 1). Sie ist nach Aschera die zweite weibliche Partnerin Jahwes (vgl. Otthmar Keel, 2008, 15. Vermutlich wurde sie noch als Baumgöttin im Tempel Salomons verehrt, bevor die Weisheit sie ersetzte (vgl. ebd. 15; 36). Sie ist das Prinzip der Schöpfung (vgl. Othmar Keel, 2008, 16) Für die feministische Theologin Elizabeth A. Johnson ist es der GEIST=SIE, wie sie das weibliche Prinzip Gottes nennt, welcher aus Wüste einen Garten macht (vgl. Jes 32, 15; vgl. Johnson, 1994, 188). Sie schreibt: "Der GEIST=SIE ist mehr als das klischeehafte, partriarchale Weibliche; sie ist .....ein Verstandeswesen, unendlich hinsichtlich der Krfat, unbemessen hinsichtlich Größe, mit Zeiten und Ewigkeiten nicht zu messen, mit seinern Gütern freigiebig (Basilea von Caesarea). Wenn mit Geist-Sophia vor Augen der Frauen als imago Dei gesehen werden, kommt Möglichkeit für die Integrität von Frauen jenseits der Dichotomisierung ins Blickfeld. (ebd. 207). Elizabeth Johnson sieht diesen GEIST=SIE im besonderem Maß wirken in Jesus Christus und bezeichnet ihn als Jesus-Sophia (vgl. ebd Kap. 8, S. 209ff; .) Die Ausstellung Gott Weiblich geht diesen "verborgenen Seiten des biblischen Gottes nach. Othmar Keel will zeigen, dass die ausschließlich männliche Gestalt des Göttlichen von den biblischen Schriften her betrachtet nicht gerechtfertigt ist." (Othmar Keel, 2008, 9) In Jahwe versteckten sich zahlreiche weibliche Aspekte (vgl. ebd. 13).

Die Ausstellung Gott Weiblich geht diesen "verborgenen Seiten des biblischen Gottes nach. Othmar Keel will zeigen, dass die ausschließlich männliche Gestalt des Göttlichen von den biblischen Schriften her betrachtet nicht gerechtfertigt ist." (Othmar Keel, 2008, 9) In Jahwe versteckten sich zahlreiche weibliche Aspekte (vgl. ebd. 13).Am Beispiel der Eva kann dies gezeigt werden. Eva, als unheilvolle Sünderin verdammt, ist immer auch die Mutter alles Lebendigen (vgl. Gen 3,20) und verkörpere damit "Göttlichkeit" wie weitere atl. Frauen wie Judith oder Ester (vgl. ebd. 17). Elga Sorge sieht in der Sündenfallgeschichte Reste einer Tradition von der Stärke und Klugheit der Urm

utter Eva, die dann umgedeutet wurde. Es gehe um die Okkupation der Zeugungskraft durch den Mann" (Sorge, Religion heute 3, 1981, zit. in: Werner, Materialien Mann und Frau, Suttgart, 1992, 28), um so das Patriarchat letztlich zu legitimieren. Eva sei die Theologin und Interpretin (Phyllis Trible), während Adam still und passiv sei.

utter Eva, die dann umgedeutet wurde. Es gehe um die Okkupation der Zeugungskraft durch den Mann" (Sorge, Religion heute 3, 1981, zit. in: Werner, Materialien Mann und Frau, Suttgart, 1992, 28), um so das Patriarchat letztlich zu legitimieren. Eva sei die Theologin und Interpretin (Phyllis Trible), während Adam still und passiv sei.Viele Kulturen verehrten auch Baumgottheiten. "Die Vitalität vieler altorientialischer Göttinnen manifestierte sich in Pflanzen und Bäumen." (Keel, 2008, 77). Auch im AT fänden sich Spuren weiblicher Göttlichkeit oder göttlicher Weiblichkeit. Aschera (siehe oben, vgl. auch Gerstenberger, 1988, Jahwe und seine Aschera) hatte oft die Gestalt eines Baumes (vgl. ebd. 18). "Du sollst neben dem Altar des Herrn.....keinen heiligen Pfahl, keinerlei Holz einpflanzen." (Dtn.16,21.)" Die Göttin Aschera wurde oft in Gestalt eines Baumes dargestellt. [mehr....über Baumgöttinnen]. Unter den Reformbemühungen des König Joschija wurde sie dann enfernt und damit der eigentliche Monotheismus begründet, unterstützt durch den Propheten Jeremia.

Die Ausstellung in Rottenburg will zeigen, "dass die Erfahrungen Israels mit dem Göttlichen nicht ausschließlich männlichen Charakters waren....Es ist Zeit, die weiblichen Züge Gottes [wieder; d.V.] in der Vordergrund zu rücken und stärker zu gewichten. " (Vgl. eb.d 20) Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass im Christentum dannn viele weibliche Aspekte der altorientalischen Göttinnen-Ikonographie in das christliche Symbolsystem aufgenommen und auf Maria, die Himmelskönigin übertragen wurde. (Siehe hierzu Othmar Keel, 2008, Das Göttliche in weiblicher Gestalt neben dem und im christlichen Symbolsystem, 130-137. [Weitere Bilder der Ausstellung hier klicken].

Donnerstag, Mai 15, 2008

Aktion gegen Rechts

Videos und Gewaltspiele machen nicht gewalttätig

Montag, April 28, 2008

"Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet." - Sind wir frei?

"Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet." Dieses Zitat am Schluss der Bergpredigt ist für Eugen Drewermann so etwas wie der Kern der Botschaft des Mannes aus Nazaret und die Kurzformel für eine kulturelle Revolution, die er angesichts der neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung zur Frage, ob der Mensch einen freien Willen habe, entwickeln möchte. Wie sollten uns selbst und die anderen sehen als sich selbst verloren gegangene Wesen.

"Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet." Dieses Zitat am Schluss der Bergpredigt ist für Eugen Drewermann so etwas wie der Kern der Botschaft des Mannes aus Nazaret und die Kurzformel für eine kulturelle Revolution, die er angesichts der neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung zur Frage, ob der Mensch einen freien Willen habe, entwickeln möchte. Wie sollten uns selbst und die anderen sehen als sich selbst verloren gegangene Wesen.Zu diesem Thema sprach Eugen Drewermann am 22. April 2008 im Stuttgarter Hospitalhof. Wie könne man Menschen verurteilen, wenn sie für ihre Taten gar nicht verantwortlich seien? Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung scheinen die Versuche von Libet in den 70iger Jahren zu bestätigen. So hat John-Dylan Haynes, seit kurzem Professor am Bernstein-Center for Computational Neuroscience Berlin herausgefunden, dass man bis man Handlungen bis zu 10 Sekunden voraussagen kann. Folgt daraus, dass der Mensch keinen freien Willen habe, wie Hirnforscher wie Wolf Singer und Gerhard Roth schon seit geraumer Zeit behaupten? Dazu schreibt Ulrich Schnabel in DIE ZEIT: Gibt es also tatsächlich keinen freien Willen? Entscheidet das Gehirn quasi an unserem Bewusstsein vorbei? So einfach macht es sich Haynes nicht. Der Slogan »Freiheit oder Gehirn« ist ihm viel zu plump. Denn erstens sei das Gehirn ja Teil unserer Person; und zweitens müssten die Hirnprozesse konsistent sein mit all unseren Überzeugungen und Werten. »Wenn es manchmal heißt: ›Mein Gehirn hat so und so entschieden, ich kann nichts dafür‹, dann ist das Quatsch«, ärgert sich John-Dylan Haynes.

Allerdings habe schon Freud die Willensfreiheit des Menschen durch die Entdeckung des Unbewussten bezweifelt,wenn er auch als Ziel der psychoanalytischen Methode formulierte: "Wo es war, muss ich werden". Heute weiss man, dass diese Lustzentrum des Es sich im mesolimbischen Bereich unseres Gehirn befindet. Durch die bildgebenden Verfahren könne man heute viele der Freudschen Theorien jetzt wissenschaftlich bestätigen. Die Grenze zwischen Psychoanalyse und Neurologe sei gar nicht mehr so groß.

Wenn die Hirnforschung den freien Willen endlich ad absurdum führen könnte, so hätte das ernthafte Auswirkungen, z.B auf unser Menschen und die Rechtsprechung. Nach Eugen Drewermann bräuchte diese Menschen eben nicht die Bestrafung und um so mehr Verständnis, indem wie endlich die Botschaft, die wir seit 2000 Jahren kennen, ernt nähmen. Nicht Vergeltung, sondern Mitmenschlichkeit durchkreuze den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt.

Diesen Herausforderung müsse sich die Theologie auch stellen. Denn der Freiheitsbegriff sei kein Begriff, zu de die Naturwissenschaften Aussagen machen könnten und dürften. Und natürlich können wir nicht jede Entscheidung bewusst treffen. Sich auf Hegel beziehend sagte er: "Freiheit ist die erkannte Notwendigkeit". Und wenn wir lernten Menschen und ihre Handlung zu verstehen, durch die Kenntnis von Seele und Körper, so könnten wie niemand mehr verurteilen. [Mehr dazu im ZDF-Nachtstudio über die Unsterblichkeit der Seele]

Sonntag, April 20, 2008

Barak Obama on Racism

Donnerstag, November 15, 2007

Was bin ich MIR wert?

Meine These dazu ist: Die Probleme und Konflikte, die wir im Äußeren haben, sprich mit anderen haben, spiegeln unsere inneren Konflikte wieder, m.a.W. sie zeigen, wie wir mit uns selbst umgehen., meist ohne uns dessen bewusst zu sein. Ich denke, dass Jesus das gemeint hat, als er sagte, man solle seine Feinde lieben wie sich selbst. Wenn wir mit uns im Reinen sind, dann brauchen wir keine Feinde, denn wer sollte uns letztlich uns tun können. Seine Feinde lieben heißt dann letztlich, sich mit dem, was was in uns "Feind", zu versöhnen. Feinde sind nichts anderes als die nach außen projizierten Anteile unseres Selbst. Also, was Seit Ihr Euch WERT? Was seit Ihr EUCH wert? Vielleicht stellt Ihr Euch einmal folgende Frage: Wieso sollen andere Menschen mich mögen? Warum sollen bzw. wollen sie meine Freunde sein? Was ist an mir liebenswert? Und wenn Ihr eine für ehrliche Antwort gefunden habt, dann fragt Euch weiter, ob Ihr Euch auch selbst mit Euch befreundet sein wollt? Und wenn ja, warum? Groucho Marx, ein der legendären Marx Brothers sagte einmal sinngemäß: "In den Verein, der mich zum Mitglied hat, würde ich nie eintreten." Würdet Ihr es denn tun? Ich möchte Euch ermutigen, Euch ernst zu nehmen, Euch wert zu schätzen, vor allem in den kleinen Dingen des Alltags, die einem nicht so sehr auffallen. Seid liebevoll und fürsorglich mit Euch. Denn wenn Ihr es nicht tut, wieso sollen es dann andere - Freunde, Eltern, Lehrer usw. - tun? Nehmt Euch in Arm, wenn es Euch schlecht geht, lobt Euch, wenn Ihr etwas gut gemacht habt. Kinder tun das automatisch. Wir Erwachsenen sind oft viel zu vernünftig, zu verkopft und rational, um so was zu tun. Vielleicht meinte Jesus auch das, als er sagte: "Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen." Und vertraut Euch selbst und Euren Träumen, auch Ihr nicht alles versteht. Folglich die Hausaufgabe: Seid in den nächsten Tagen einmal ganz besonders nett zu Euch, verwöhnt Euch und tut Euch einmal was richtig Gutes. Einer meiner früheren Schüler hat mir nach dem Abitur berichtet, dass genau dies damals sein Leben verändert habe. Und ich würde mich freuen, wenn Ihr darüber berichten würdet - vielleicht hier als Antwort oder in einer Mail an mich - , wie es Euch damit ergangen ist. Doc

Mittwoch, Oktober 24, 2007

Die gerade Linie ist gottlos (F. Hundertwasser)

Wie steht es mit den Menschen, die nicht mehr funktionieren, die "Ausschuss" sind, die versagta haben, verlieren, eben nicht mehr passen ins Schöne und ins Runde? Werden die auch weggeworfen von Gott? Denn, wie oben erwähnt, sind doch unsere Versuche, unsere Entwürfe, das Vorläufige eben eigentlich kein wirklicher Ausschuss, sondern Teilerfolge auf dem Weg zum Endprodukt. Gilt das nicht auf für den Menschen?

Dazu hat Peter Kottlorz einen interessanten Beitrag zur Senderreihe Anstöße auf SWR 1 vom 22. Oktober 2007 geschrieben, den er mit dem Titel Lob des Ausschusses überschrieben hat. Darin schreibt er: "Also, ich plädiere für ein Lob des Ausschusses, für mehr Geduld und mehr Gutmütigkeit mit uns selbst. Bei den Werken, die wir schaffen und gerade auch bei denen, die wir nicht schaffen. Denn wir sind Gott sei Dank keine Maschinen, sondern Menschen. Und die funktionieren erstens nicht und zweitens nicht immer gleich. Oder wie hat es noch der Künstler Friedrich Hundertwasser gesagt „Die gerade Linie ist gottlos“.

Also, Gott mag es scheinbar nicht quadratisch, praktisch, gut, sondern er bevorzugt offensichtlich das Krumme, das Unperfekte, das Unfertige, weil es noch wachsen, sich entwickeln will und gedeihen kann. Also mag er mich auch so wie ich bin, denn wer kann schon von sich behaupten, dass er "fertig", sprich vollkommen, ist? Manchmal führen eben die krummen Wege zu Gott.

Und übrigens zum Thema "Reparatur": wenn wir an das Jüngste Gericht glauben, an dem wir gerichtet werden, so heisst eben "gerichtet", dass Gott uns so richtet, wie wir ein Fahrrad "richten", wenn es kaputt ist. Dann macht man es auch nicht kaputt, sondern richtet es, macht es wieder ganz.

Dienstag, Oktober 16, 2007

Nobel Peace Prize for Al Gore

warming. Fitz Vorholz comments this in the German weekly"Die Zeit" as a defeat for George W. Bush and victory for the UN Council on Climate change. See also the comment by Karsten Polke-Majewski: Ein bisschen Show muss sein. He also seems back as a potential candidate for the next presendetial campaign.

See further clips. [more on Spiegel Online...]

Montag, Juni 25, 2007

“The Training is nothing. The will is everything”

“The Training is nothing. The will is everything”

Anmerkungen eines Klassenlehrers - Abitur 2007

Captain’s Log Stardate 10092005, 1400 - supplemental. Yesterday I met my new crew. Excited and fully motivated I have held briefings and drill exercises all morning in preparation for our three-year journey into unknown territories. After the first six hours I was disappointed. My new crew’s enthusiasm to reach the stars and new horizons, going even beyond the frontiers of common knowledge and understanding did not correspond with my intentions. What did I do wrong?......

So oder ähnlich hätte mein Tagebuch-Eintrag nach dem ersten gemeinsam verbrachten Schultag an jenem Dienstag im September vor drei Jahren ausgesehen. Damals war mir jedoch nicht bewusst, wie sehr mich dieses Gefühl drei Jahre lang begleiten sollte. Jedenfalls habe ich mich sofort an diesen Tag erinnert, als mich das Redaktionsteam der Abi-Zeitung gebeten hatte, etwas über meine Klasse zu schreiben. Doch keine Angst, ich werde nicht erneut darüber schreiben, was in meinen Augen nicht so toll lief. Das überlasse ich lieber kompetenteren Abi-Zeitungsredakteuren.[1]

Was also gibt es aus der Perspektive des Klassenlehrers zu unserer dreijährigen Abenteuerreise sagen? Nach der letzen Klassenarbeit in Fach katholischer Religion, in der es thematisch um Zukunft und das utopische Denken ging, wurde ich gefragt, was denn meine Utopie sei. Vielleicht gelingt es mir, in den folgenden Ausführungen der Antwort auf diese Frage nähe zu kommen, indem ich Euch ein paar Geschichten erzähle, wie zum Beispiel die von Alice und ihren beiden Freunden Tweedledee und Tweedledum aus Lewis Carroll’s “Durch den Spiegel und was alles Alice dort fand”. Eines Tages begegnete den Zwillingen Tweedledum und Tweedledee. Plötzlich hörten die drei ein lautes Schnarchen. Es war der rote König.

,Er träumt gerade", sagte Tweedledee. ,,Und wovon, glaubst du, träumt er?" Alice antwortete: ,Niemand kann das erraten.".

Nun? Von dir!" rief Tweedledum aus und klatschte triumphierend in die Hände.,,. Und wenn er aufhörte, von dir zu träumen, wo, glaubst du, wärst du dann?" ,,Wo ich jetzt bin natürlich", sagte Alice.

,,Du nicht", erwiderte Tweedledee verächtlich. .,,Du würdest nirgendwo sein. Du? Du bist ja nur irgendetwas in seinem Traum." ,,Wenn dieser König da aufwachen würde", fügte Tweedledum hinzu, „würdest du ausgehen - paff! Wie ein Kerze.“

„Würde ich nicht“, rief Alice ärgerlich. ,.Außerdem, wenn ich nur irgendetwas in seinem Traum bin, was seid dann ihr, möchte ich wissen?" ,Dito!" rief Tweedledum. ,Dito, dito", schrie Tweedledee.

Er rief das so laut, dass Alice sich nicht verkneifen konnte, zu sagen: psst! Du wirst ihn wecken, fürchte ich, wenn du so einen Lärm machst".[2]

Nun, Alice glaubt den beiden nicht, aber ganz sicher ist sie sich nicht, ob sie wirklich unabhängig existiert. Denn wenn sie nur im Traum des Königs vorkommt, kann ihn auch niemand wecken, weil er ja auch den Lärm ebenso träumen würde. Existierte sie außerhalb, bräuchte sie jedoch keine Angst haben. Was also nehmen wir wahr? Und gibt es ein objektives Kriterium für diese Wahrnehmung?[3]

Für den Unterricht gilt normalerweise, dass Schüler sich für Schüler halten, Lehrer für Lehrer, die Schüler belehren, und diese es dann auch lernen, oder? Aber vielleicht sind Lehrer Schüler und Schüler Lehrer? Wer weiß das so genau? Vielleicht sind Schüler Menschen die Lehrer lehren; und Lehrer Menschen, die das Lernen lernen? Jedenfalls verwischen sich die Ebenen, und man ist sich nie sicher, auf welcher man sich gerade befindet. Alles ist im Fluss und es gibt keine festen Standpunkte mehr, von wo aus man die Wirklichkeit erkennen kann. Wir schaffen sie uns selbst und handeln immer unserer eigenen Vorstellung von Wirklichkeit entsprechend.

Irgendwo hab ich mal gesehen, dass ein Lehrer nur ein guter Lehrer ist, wenn er auch Schüler seiner Schüler ist. Dieser Spruch war mir immer wichtig. Also, was habe ich von Euch gelernt? Was wird von Euch in meiner Erinnerung haften bleiben?

____________________

Nachdem er das gelernt hatte, ging er mutig und entschlossen auf diese Reise, um sich dem Drachen zu stellen und ihn endgültig zu besiegen. Der Drache witterte seinerseits den jungen Krieger sofort und freute sich auf ein weiteres Festmahl. Der Kampf dauerte Stunden. Der Krieger kämpfte verbissen, so lange, bis er alle Schwerter und alle Lanzen verschleudert hatte. Doch dem Panzer des Drachens konnte er keinen noch so winzigen Kratzer beibringen.

[1] Diesen Redakteuren sei die Lektüre der kleinen Geschichte im Anhang besonders ans Herz gelegt

[2]Carroll 1974, S. 169f., in: Schwanitz, D., 1990, Systemtheorie und Literatur, Opladen, 13. Übersetzung von Schwanitz)

[3] Vielleicht sollten wir auch einfach die rote Pille nehmen und weiter träumen.

[4]Entnommen aus: R.Wanner, Ochsentritt Okt. 1989 XVV4 und Juli 1989 XII3 (unveröffentlichtes MS).

Donnerstag, Februar 08, 2007

Der Stress des Lehrerberufs Teil 2

Dazu wurden drei Grafiken (Quelle: ZEIT_Grafik/Quelle: M Nübling, FFAS 2006 veröffentlicht, die die Belastung der Ärzte zeigen sollen, wie Burnout-Syndrom, Mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und emotionale Anforderungen. Das alles klingt schon sehr bedenklich und zeigt das de Arztberuf ein sehr stressiger und gesundheitanfälliger Beruf ist.

Allerdings weisen die Statistiken auf Überraschendes auf. Denn in zwei von den drei Kategorien werden Ärzte nur von den Lehrern geschlagen, nämlich beim Burn-out-Syndrom - 49 von 100 Punkten bei Lehrern, 48 bei Ärtzen - und bei den emotionalen Anforderungen - 76 gegenüber 67 Punkten. Nur bei der Vereinbarkeit von Beruf und und Privatleben sind Ärzte stärker betroffen - 73 gegenüber 60 Punkten bei Lehrern. Da werden Lehrer nurn noch von den evangelischen Pfarrern geschlagen. Aber bestimmt nicht das wieder niemand zur Kenntnis.

Samstag, Dezember 30, 2006

Die Hinrichtung Saddam Hussains

Was für Verbrechen gegen die Menschheit ein Diktator wie Saddam auch immer begangen hat, seine Taten rechtfertigen in keinem Fall die Todestrafe. So sieht es auch Martin Klingst, wenn er in seinem Kommentar zur Hinrichtung schreibt: "Sie [die Todestrafe] negiert die Menschenwürde und verkehrt die Aufgabe derGemeinschaft, Leben zu schützen, in ihr Gegenteil. Ein Staat, der einenwehrlosen Menschen in seinen Händen hält und ein inhaftierterVerbrecher ist ein solcher, gleich welche Schuld er zuvor auf sichgeladen hat muss dessen Leben schützen und darf es nicht vernichten." [mehr...]

Donnerstag, Dezember 14, 2006

Der Stress des Lehrerberufs

Nun ist es wieder einmal wissenschaftlich bewiesen. Lehrer sind wesentlich stärker belastet in ihrem Beruf als Ärzte oder Polizisten, wie eine neue Studie von Professor Schaarschmidt, der 20 000 Pädagogen befragt dazu befragt hat, nachweist (s. Die Ausbrannten in Die Zeit Nr.51, 14. Dezember 2006). Lehrer sind eben keine Halbtagsjobber, die sich nachmittags auf dem Tennisplatz oder wo auch immer tummeln. Diese Vorstellung " �war schon immer falsch. Vielmehrüben Lehrer � was ihre seelischen Belastungen angeht � einen deranstrengendsten Berufe aus. Bei anderen Berufsgruppen, die ebenfallspsychosozialen Beanspruchungen ausgesetzt sind, wie Pflegekräften,Polizisten oder Ärzten finden wir nicht eine annähernd so hohe Zahl vonPersonen mit Risikomustern. Dabei ist das häufige Vorkommen vonResignation besonders bedenklich, denn Lehrer sollten doch ihre Schülermotivieren und mitreißen können. Das ist jedoch unmöglich, wenn sieihre verbliebene Kraft nur dazu aufwenden, irgendwie über die Runden zukommen, sgat Schaarschmidt im besagten Interview. [mehr...]

Aber das Bild in der Öffentlichkeit ist immer noch schlecht. Immer wieder wird gegen Lehrer polemisiert. Doch diese Polemik gegen Lehrer nütze niemanden, sondern demotiviere Lehrer und mache sie krank, sagte Joachim Bauer im Jahre 2004. �Lehrer sind Schwerstarbeiter im Klassenzimmer�. (Zit. in: Anja Krumholz-Reichel, Ein Lehrer kann seine Schüler nicht einfach entlassen, wenn sie ihm nicht passen: Gespräch mit Joachim Bauer, in: PH 1, 2004, 38). Und Thomas Kerstan schreibt in seinem Artikel "Pakt mir den Paukern" in Die Zeit Nr 49, 30. November 2006: "Wenn die deutsche Schule gesunden soll, dann muss die Gesellschaft dieLehrer besser behandeln, einen Pakt für die Bildung mit ihnenschließen. Schon seit längerem ist es um den Ruf der Pädagogen nichtgut bestellt. Vor fünf Jahren hat die Pisa-Studie das Land alarmiert:Die Leistungen unserer Schüler sind im internationalen Vergleichbestenfalls Mittelmaß, das Bildungssystem ist ungerecht und produziertzu viele Verlierer. Allzu leicht sind die Lehrer als Hauptschuldige an der Misere unter Generalverdacht geraten."

Die Gesellschaft müsse endlich die Leistung anerkennen, denn..."Die Lehrer geben an der Schule den Ton an, und sie gestalten denUnterricht. Sie tragen die Hauptverantwortung für die Leistung einerSchule, und der müssen sie gerecht werden. Ohne ein Umfeld aber, dassie trägt, können Schulen nicht gelingen. Deshalb muss die Gesellschaftdas ihre für einen neuen Bildungskonsens tun. Lehrer verächtlich zumachen sollte nicht mehr zum guten Ton gehören. Vielmehr sollten die Leistungen der Lehrer, besonders derjenigen,die in sozialen Brennpunkten arbeiten, viel häufiger öffentlichgewürdigt werden."

Das wünsche ich mir für das Jahr 2007.

Mittwoch, August 09, 2006

"The World has gone mad again" - War in the Middle East.

I read in the German weekly "Die Zeit" (Nr. 31, July 27, 2006, 2) an article about how young people in Lebanon try to cope with this difficult situation by writing ahout the war in their weblogs. Here are some weblogs One is from Eve, a translator in Beirut, from Nadche , a franco-lebanese student, Zena, an artit from Beirut, or the weblog of a blogger named "ramzi". Check them out.

Sonntag, Mai 21, 2006

Dan Brown sei dank?! - "Der Da Vince Code" ist in den Kinos angelaufen.

Also ist das Buch und der Film die ganze Aufregung wert? Fällt die Kirche nicht auf ihre eigenen Befürchtungen herein? So schreibt zum Beispiel Verena Lueken in ihrem Artikel "Fürchtet euch nicht" (FAZ-Online vom 22.05. 2006) über die Premiere in Cannes: "Wenn die Vorabempörten das Gelächter hätten ahnen können, das den Kinosaal erfüllte, als gegen Filmende der entscheidende Satz fiel - 'du bist die letzte Nachfahrin Christi' - hätten sie geschwiegen."

Wie auch immer, ich denke wir müssten Dan Brown eigentlich dankbar sein. Dazu ein paar Gedanken.

Vorab eine persönliche Bemerkung. Ich mag die Bücher von Dan Brown. Ich habe alle vier gelesen und fand sie sehr unterhaltsam und spannend, wenn sie auch alle nach dem gleichen Strickmuster geschrieben sind, was die Charakterkonstellationen, Cliffhanger in der Handlung, überraschende Wendungen etc., betrifft. So stellt sich am Ende immer heraus, dass der Gute eigentlich böse, und der Böse eigentlich gut ist - "fair is foul and foul is fair". Das kennen wir schon seit Shakespeare. Eigentlich nichts neues. Aber was ist an Dan Brown so faszinierend? Dazu vier Bemerkungen.

Erstens: Literatur hat schon immer auf bestimmte Strömungen in der Gesellschaft reagiert und kann somit auch als Spiegelbild gesellschaftlicher Wandlungen und den damit verbunden Ängsten und Unsicherheiten angesehen werden. Das gilt etwas für den Beginn des Schauerromans in England zur Zeit der Romantik - etwa The Castle of Otranto von Horace Walpole oder The Monk von Mathew Lewis - als antiklerikale und antipapistische Auffassungen weit verbreitet waren, bis hin zu Tolkiens Universum von Mittelerde als Gegenwelt (Lord of the Rings) zur technologisch-positivistischen Weltanschaung und Wissenschaftsgläubigkeit der Neuzeit, wie sie etwa H.G. Wells vertritt. Dan Brown ist da eben auch ein Kind seiner Zeit, der sich an ein bildungshungriges Publikum wendet. Er bedient sich nachprüfbarer historischer, architektonischer und kunsthistorischer Fakten und konstruiert daraus eine gut gemachte Story, eine Fiktion eben, in der es immer um das Geheimnisvolle, das "mysterion" und seine Entschlüssung geht. "Das Verschwinden des Mysterium aus der modernen Medienwelt, die jedes gewünschte Bild zu jeder Zeit an jedem Ort zu reproduzieren in der Lage zu sein verspricht und damit die weit zurückreichenden Erosion des Geheimnisses vollendet, scheint eine ganz eigentümliche neue Sehnsucht nach entmystifizierten Geheimnissen hervorzubringen", schreibt Joachim Valentin in seinem Artikel in der Herdekorrespondenz " (Joachim Valentin, ebd. 655). In einer Welt, die zumnehmend entmythologisiert und entschlüsselt wird, finden Menschen Gefallen an solchen Verschwörungstheorien.

So ist es in Digital Fortress ein Super-Code, der alle Codes knacken kann, in Deception Point angesichts geheimnisvollen Meteor um die Macht in Amerika, in Illuminati um den Machtkampf zwischen Theologie und Naturwissenschaften - neu aufgelegt in den Auseinandersetzungen über das sogenannte Intelligent Design- , und im Da Vince Code um die Suche nach dem Heiligen Gral, der hier als "weibliches Gefäß" für die Blutlinie Jesu auftaucht, also schlicht um ein anderes, alternatives Christentum und um die Frage: Wer war Jesus Christus wirklich?

Durch Dan Browns Romane wird das Interesse der Leser an Geschichte und an der Vergangenheit wieder geweckt. In diesem Sinne sind seine Romane durchaus Bildungsromane, die sich mit aktuellen Themenfelder wie Naturwissenschaft und Religion, Kunst- und Kirchengeschichte, Symbologie, Philologie usw. beschäftigen (vgl. Valentin, edb. 566) und eine Bedürfnis nach Wissen und Bildung befriedigen. Da steht er in der Tradition von Umberto Ecco (vgl. Der Name der Rose; Das Foucaultsche Pendel). Jedenfalls erfreuten sich viele der im Roman erwähnten Stätten regen Zulaufs von Besuchern [siehe Michael Mönninger: Wo geht's hier zum Gral?]. Auch das Interesse an Kunstgeschichte hat deutlich zugenommen, wie Frank Zöller in Die Zeit schreibt [Der große Bilderverdreher], was sich übrigens auch im Film wiederspiegelt. Hier verbeugt sich die Kamera gerade ehrfürchtig vor diesen großartigen Kunstwerken. Inwiefern der Leser gebildet genug ist um zu durchschauen, dass es trotz aller Spannung um Fiktion handelt, hängt natürlich davon ab, wie informiert der Leser letztlich ist. Da vielleicht verläuft ja da genau die Grenze hin zur Gotteslästerung, indem man Fiktion mit Realität verwechselt, was Dan Bronw ja durchaus beabsichtigen mag, wenn er im Vorwort betont, dass bestimmte Aspekte des Roman auf Tatsachen beruhten. Das ist jedoch nur zum teil richtig. Diese die realitäskritische Reflexion komme, so Valentin im Roman so gut wie nicht vor und sei deshalb zu kritisieren.

Zweitens: Die Katholische Kirche und ihr Machapparat hat schon immer Anlass zu vielerei Spekulationen und Theorien über Verschwörung, Unterdrückung der Wahrheit, Verfolgung von anders Denkenden etc. gegeben (s.o.) . Thematisiert Illuminati die Streitfrage zwischen Glaube und Naturwissenschaft, so lautet im Da Vince Code die zentrale Frage: Wer war Jesus? Vielleicht hat man in Rom im Vorfeld des Films genau deswegen so hysterisch reagiert, weil Dan Brown mit seinem Da Vinci Code das Terrain besetzt und esoterisch verfälscht, das eigentlich die ureigenste Sache der Kirche ist. Aber Geheimnisse sind interessanter als kalte Fakten. Insofern sollten wir ihm dankbar sein, dass durch sein Buch das Interesse an Religion gewachsen zu sein scheint und Menschen wieder fragen, was mit diesem Menschen Jesus von Nazareth auf sich hat, wie die historischen Anfänge des Christentums waren und wie es um die Dimension des göttlich Weiblichen steht, eine Frage, die ja die feministische Theologie stark beschäftigt hat. (Erinnert sei hier das Buch von Elizabeth A. Johnson "Ich bin die ich bin" - Düsseldorf 1994 - , in dem sie die Spuren der Sophia-Tradition verfolgt, etwa in ihrem Kapitel Jesus-Sophia, in dem sie Jesus mit der Sophia-Tradition der atl. Weisheit in Verbindung bringt. Und die weiblicher Hauptfigur im Roman heisst ja Sophie Neveu). Dieses Interesse gestehen Marie-France Etchegoin und Frédérik Lenoir in ihrem Buch "Das Geheimnis des Da-Vinci-Code" (München 2005) dem Da Vinci Code durchaus zu. "Man bekomme Lust, das Phänomen der Religion die Welt der Symbole näher kennen zu lernen. Der Roman bedient ein Bedürfnis nach Geheimnsivollem" (8) .

Drittens: Zum Film. Den kann man natürlich filmtechnisch kritisieren, was ja weitgehend auch geschehen ist (s.o). Ich fand ihn spannend, kein Reisser, gute Unterhaltung eben. Interessant ist, dass der Film in wesentlichen Passagen die in der Romanvorlage enthaltene Kirchenkritik deutlich entschärft. Robert Langdon z.B. versucht die von seinem Gegenspieler Sir Teabing geäußerte Kritik an Konstantin und dem Konzil von Nizäa, welches dieses alternative Christentum unterdrückt habe, immer wieder zu relativieren.

Viertens: Wenn es auch eine fiktive Geschichte geht, die Dan Brown um die historischen Fakten und Legenden, z.B aus apokryphen Evanglien, zusammenschreibt, oder wenn er an die kulturhistorische alte Vorstellung des hieros gamos, der heiligen Hochzeit, anknüpft, die im Film nur sehr kurz und in einer Rückblende auftaucht, so muss man doch kritische Fragen an sein Weltbild, das er hier transportiert, stellen.

In der Geschichte des Christentums hat es immer Anfechtungen des Glaubens durch dualistische Vorstellungen von Gut und Böse gegeben. Und nach dem 11. September folgt er vielleicht zu sehr seinem Präsidenten in dieser Hinsicht. Die Welt ist jedoch viel komplizierter als nur gut oder böse zu sein. Christlich sind diese Positionen jedoch keineswegs, wie JoachimValentin betont, denn gerade mit dem Monotheismus - und noch mehr durch die Trinität - wurde diese Vorstellung überwunden. Ebenso sei die Vorstellung einer Blutlinie Jesu doch sehr monarchistisch, die davon ausgehe, dass man ein besonderer Mensch ist, wenn man zu dieser Blutlinie gehöre. Insofern ist die Frage interessant, die Langdon Sophie Neveu am Ende stellt: "Was machst du mit deinem Erbe?", was nichts anderes heisst mag: Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebst du und welche Rolle spielt Jesus für dich?

Darauf gibt der Film eben keine Antwort. Aber vielleicht kann ja an dieser Stelle das Gespräch darüber beginnen, oder um es mit Joachim Valentin zu sagen: "Die von Dan Brown ...erschlossenen Problemfelder auf ihr Fragepotential abzuklopfen, die historischen Fehler und innere Inkonsistenzen offen zu legen und mit der Position von Kirche und Theologie zu konfrontieren, könnte Aufgabe einer erfolgreichen und.... zeitgenössischen Schul -und Bildungsarbeit sein." [siehe Webseite der Karl-Leisner-Jugend unter...] So kommentierte Martin Mosbach schon im Juli 2005 in Das Geheimnis von Paris: "Den Deutschen oder Engländer wird nicht aufhören zu erstaunen, daß die von Dan Brown geplante enthüllende Sensation aus der Religion stammt. War die Religion nicht eben noch, gerade bei den Massen, ein erledigtes Thema? Eines steht jeden falls fest. Die Kenntnisse der von der Religion sind auch bei Gebildeten vielfach gegen null gesunken."

Noch einmal: wir sollten Dan Brown dankbar, dass er das Interesse an Fragen der Geschichte, der Religion, des Glaubens und der Spiritualität geweckt hat. Wir müssen seine Thesen ernst, aber nicht für bare Münze nehmen (vgl. Etchegoin/Lenoir, 2005, 8). Die Antworten auf diese Fragen sollten Dan Brown nicht (allein) überlassen.

Weitere Links zum Thema: Der Da Vinci Code; Dan Brown; außerdem eine interessante Seite von Life4seekers.